|

技術的に目処が立っている範囲である、営業360km/h(設計400km/h)対応車両を

投入するだけで北海道新幹線はこういう代物になる、という事を示す為に書いてみました。 半月掛けてでき得る限りの試算を行った為に、その内容の数分の一しか記載していませんが御容赦あれ。ノートに 書いた内容、WinDIA併用で1分刻みの時間調整したもの、運転曲線詳細(1m単位…)等を全て書き表そうとしたら年が明けます(汗)。 |

|

●車輌 ●基準運転時分 ●曲線通過速度 ●運行ダイヤ ●貨物列車問題 |

|

●車輌 必然的にJR東日本が発表したE954系の営業車、つまりE5系量産車を想定することになる。ここでは500系を基本と して、高出力化、車体制御の追加、道内レベルの耐寒耐雪構造を軸とした。また力行時の粘着性能不足に備えて、そして 電動機を最大限利用して高速域から安定した制動力を得る為に全電動車方式を取る。 運転曲線算定に用いる積車重量は780×12/16=585tに耐寒構造等を考慮して590tとする(12両編成)。おそらく現実 には200%乗車換算で500t台前半に抑えられると考えられるが、実現可能性を補強することが目的なので敢えて若干 厳しい設定をしてもなお可能と思われることを示しておく。 勾配による影響を最小限に抑える為に、力行性能は上り15‰均衡355km/hを基準に算定した。対重量比での走行抵抗を500系 同等として(16→8〜12両なので更に若干の低減が必要。もしかしたら全周幌程度でなく車体側面にボーテックスジェネレータを 用意するとかそういう領域なのかも知れないが)、これに要する実効出力は17842kW。電動機効率0.92で所要インバータ 出力は19393kW。更に定出力域での定格出力に対する過負荷率を15%と設定すると、必要な編成定格 出力は350kW×48=16800kW(連続定格)となる。 既に連続定格420kWのMT206が営業用に用いられているので電動機容量には問題無く、500系の営業投入が97年である事から すれば、素人考えながらおそらく制御器も1C4Mでの最大出力1600kVAに対応可能だろうと判断した。 主回路システムは高度分散化の為やはり500系同様に4Mユニット×2〜3。 なお、起動加速度は800系、N700系、JRN789系を参考に2.5km/h/sとした。 当然全車フルアクティブサスペンション及び車体傾斜機構(2.5度)並びに車体間ダンパ装備、断熱防音強化、また 着雪対策としてドアヒータも装備。 ○E5系12連(併結装置無) まずは東京〜札幌間速達用として12両編成から。 ←東 京 札幌→

500系では廃止されたサービスコーナーを敢えて5・8号車のグリーン席側車端部に置く想定にしてみた。これはビュッフェ 等で代えても良い(寧ろその方が好ましいか)。また、シートピッチを500系の狭い幅としてはいないので定員は更に抑え気味と なっている。 グリーン車の位置は東北・上越系統の通例と異なるが、編成中央部に置くことによる振動抑制及び8両編成との 連結位置統一を考慮して6・7号車とした。 ○E5系8連(併結装置有) 次に東京〜函館・札幌間準速達用兼新在直通併結用として8両編成を。 ←東 京 札幌→

現行のE2系J編成同様に、下り方先頭部のみに併結装置を備える。 サービスコーナーは5号車のみに設置。また、グリーン需要は1両で足りる程度と判断した。 自由席の位置は悪名高き盛岡ダッシュの復活を前提とした上での設定。また、グリーン車を挟むことによって 指定席車輌への自由席客の移動を抑制する効果も見込んだ。 ○E6系8連 それともう一つ、新在直通併結用車輌も。電動機はE5系と同一とするが、新青森以遠の運用を考慮する必要が無く 専ら大宮〜盛岡間に限り高速運転を行うので全M構成は取らず、回路構成も2Mユニットを前提とする。 また、360km/h運転の為にやはり全車フルアクティブサスペンション・車体傾斜機構・車体間ダンパ装備。 ←東 京・秋田 大曲→

現行のE3系同様に、東京方先頭部のみに併結装置を備える。 また先頭車も同じく23m想定にしてあるが、それでもグリーン車は11号車に取ると16席-車椅子分しか確保できないと 思われるので位置を12号車に変更した。定員が倍増になることもあり、現状を考えるとこれで良いだろう。 自由席は考えた末に結局設定せず、現状通り特定特急券での対応に委ねることとした。 E6系8連400t、E5系8連490t仮定で併結時に於ける定出力域での過負荷率49%、355km/h定速走行時の 負荷率65%。大宮〜盛岡間のRMS電流は概算で定格の75%前後、大宮〜新青森間でも95%前後と求められる ので、本州内の併結運用であれば何ら問題無い。 単独時は同過負荷率92%、355km/h定速走行時の負荷率108%。こちらは大宮〜盛岡間が定格の 約125%、大宮〜新青森間では約145%とかなり危うい。従って、単独運転時には出力を抑制する 必要がある。当然360km/h運転のスジに乗せるのは難しくなるが、おそらく新幹線上での単独営業運転は 異常時以外に行われないと思われるのでそう問題ではないだろう。 一応計算すると単独運転時の出力を盛岡までに合わせて絞り込めば速度種別U45程度、新青森までに 合わせればU25程度といった所か。これでもE2系1000代の推定最大出力よりは上である。 なお在来線での停車駅、特に大曲では有効長の延長等が必要になる可能性がある。その際には 思い切ってつばさ転用のE3系共々10連としてしまうのも一手だろう。 |

|

●基準運転時分 以上より、E5系単独時及びE6系併結時共に定加速度領域に於いて走行抵抗の内定数項を差し引いた後の 加速度2.50km/h(0〜157km/h)、定出力領域に於いて同じく加速度(392.0/V)km/h(157km/h〜)、常用最大 減速度2.7km/h(0〜70km/h)+μパターン制御(70km/h〜)で運転曲線を計算。 上り15‰均衡355km/h、上り20‰均衡328km/h、速度種別U83、平坦線均衡441km/h。 運転曲線は1m単位、速度の上限は制限速度-5km/h及びATC頭打ち速度-5km/hとし、加減速時の運転曲線は 台形公式(d=0.01km/h)により加速度式を積分して求めた。札幌開業時想定なので全区間DS-ATCとしてある。 また、2.5/3.6g×(1+0.1×157)/(1+0.05×157)≒0.134なので積雪時には空転の恐れが若干存在するが、キハ201の 様な車輌が日常運用に就いていることを考えればどうにか対応できる範囲であると願いたい。そもそもスプリンクラー等の 融雪設備を備えてしまえば無視できる範囲でもある。 なお走行抵抗を考慮したのは力行時のみで、制動時には走行抵抗の効果を無視して能動的な制動力のみでの計算と してあるので実質的には走行抵抗の内車輪の粘着力に依らない分(空気抵抗等)だけ減速力に余裕がある。特に 高速度からの減速には比較的大きな違いが見られるだろう。 勾配抵抗は式に含めたが曲線抵抗は考慮しておらず、特に主要駅前後の急曲線ではある程度の誤差も見込まれる。 また、高速運転区間に於けるごく短距離の急勾配(規格内急勾配)については計算した所力行継続によって10km/h以内の 速度低下で済むという結論が出たので、所要時間算定上駒ヶ岳付近以外では無視している。 まずはE5系使用速達列車(6駅停車)の場合の算定から。なお駅名黒字が停車駅、赤字が通過駅である。 E6系併結の際もこれに準じる。

東京〜上野間は110〜120km/h程度出せる筈だが、無理はせずに敢えて余裕を取っておいた。 駅進入は全て65km/h、ホーム有効長410m、構内配線の長い大宮と東京に限り徐行区間を長く取って計算した。 青函トンネルでの在来線貨物とのすれ違いは問題だが、1時間当たり新幹線4本貨物2本の設定でも在来線貨物列車の最大 出力6000kW(≒現行789系5M3T同等)確保と新幹線列車の平均320km/h以上での走行を条件として1時間当たり1往復に 限り在来線貨物とのすれ違いを持たないスジが引けることは別途確認してある。しかし、そうすると東北新幹線内のダイヤに 厳しい制限が課されてしまう。そして、三線軌区間内で360km/hから275km/hに(計算上は355→270に)落とすと新青森〜新函館 間に於ける所要時間の増加分は5分0秒。この程度であれば速度を落としてもさほど大きな影響はないと思われ、速達列車に 全体が引き摺られるよりはバランスの取れたものとなるだろう。設定するにしても早朝及び最終の最速達列車程度だろうか。 という訳で、三線軌区間に於いて275km/h(計算上270)に落とし、新青森〜新函館間無停車の場合の基準時分を次に記す。

また、全区間E5系単独運転の列車が盛岡を通過する場合も考えると仙台〜新青森間は次の通り。

また盛岡の通過速度は、下り方にあるR1000の曲線による制限の影響で約220km/hと算定される。これならば通常の可動柵 のみで十分役を為し、ホームドアは必要無い。 更に上野通過とすると、東京〜大宮間は次の通り。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

●曲線通過速度 上野運転所以南及び仙台から北に500m程度の区間といった、回送列車が混じったり加速性能の都合上E5・E6系以外が 必然的に低速運転となる区間以外では全てカント200mmで計算してある。スラブ区間でのカント向上は少々面倒だが、消音 防音の為にスラブ自体を交換する可能性も考えれば前提としてしまっても良いだろう。また盛岡〜八戸間がカント200mmで 造られている以上、八戸以北もそうである事は想像に難くない。 乗り心地限界速度はv=3.6{rg(sin2θ/2+0.08)}1/2で計算。r=曲線半径、g=重力加速度、θ=(カントに よる横方向軌道傾き+車体傾斜の総和)である。基準時間算定では全区間に於いて、この限界速度を5km/h以上下回り 且つ5km/h単位で最大となる数字を上限速度として使用した。 この結果、代表例として横方向0.08Gとなる速度は以下の通りとなる。

なお、そのままR5700まで曲線半径を緩和するとこちらは0Gとなる。つまりそれ以上の曲線半径ならば 理論上乗り心地に遠心力は影響しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

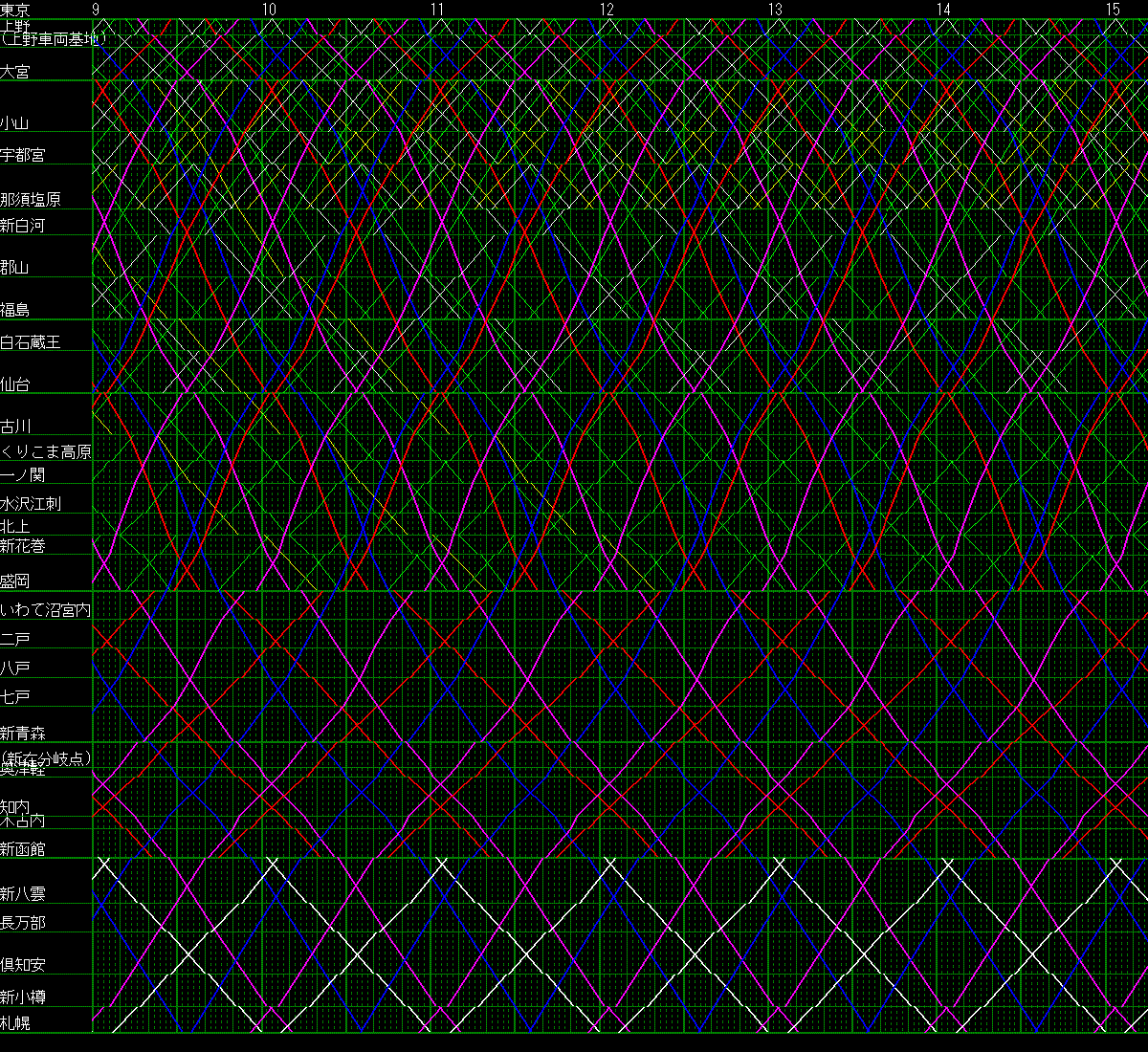

●運行ダイヤ ここでは360km/h運転の列車のみ記載。それ以外はダイヤグラムを以って代える。 なお先行列車に対する360km/hでの最短続行間隔は4分0秒(限界2分14秒)、315km/hは3分15秒(限 界1分53秒)、275km/hは2分45秒(限界1分33秒)を確保した。 とりあえず山線周りなので冗談を利かせてみたが、列車愛称は便宜的に付けたに過ぎないので悪しからず。 ○下り

○上り

はやこまについては海峡線区間の線路容量と海峡間での特別料金不要特例を考慮し、盛岡以北では 停車駅をわざと必要以上に増やして遅くしてある。 また、盛岡〜秋田間の所要時分については車体傾斜作動時の数字とした(2005/2/27適用)。 なお、道内運転の列車についてはE5系12連の間合い運用と考えると、これでも札幌は1面2線+引上線1線で 回せる。手順は次の通り。

こうして勝手に想定したダイヤのダイヤグラムは次の通り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ほっかい速達12連:青実線(太)━━ | ほっかい準速達8連+こまち:紫実線(太)━━ | はやこま8連+E6系:赤実線(太)━━ |

| やまつば:緑実線(細)── | ほくと:白実線(太)━━ | 大宮発着:黄実線(細)── |

| 各停やまびこ:白実線(細)── | なすの:白実線(細)── | 回送:白破線(細)─ ─ |

|

これは最大本数の想定であって、特定の混雑時間帯にのみ運転するべき列車や臨時列車も含めてある。東京駅の

容量や大宮以南線路容量の問題もあるので、現実にはせいぜいこの7割程度に留めるべきだろう(既に上記ダイヤには

大宮発着列車が混じっているが)。 待避線入出等の際分岐器制限は全て考慮済みである。また、福島では配線を活かして二重待避も設定した。これ で11番線も新在直通用に使用できれば、やまつばの所要時間をもう少し縮められるのが残念でならない。 同時発車となっている箇所が幾つかあるが、通過列車を待避する際に限られており秒単位ではきちんと間隔を 空けてあるので実際には支障がない様になっている。 とりあえず、新青森以北に乗り入れる列車のみ最高360km/h、その他は275km/h止まりでもこれだけの事はできるの だと示すのが目的なので、そうした形で参考にして戴ければ。 |

|

念の為記しておきますが、以上は既設設備等一部の例外を除いて全て公表された計画を下敷きとして

独自に試算したものです。あくまで一個人の試案ですので、検索等で来られた方は誤解の無き様。 なお、引用は幾らでも御自由にどうぞ。 ○履歴 立案:2004/11/下旬 着手・車両条件・線路条件:12/9 速達スジ基準所要時分・海峡線概要試算:12/10 下り速達スジ:12/11 下り準速達・はやこま・ほくとスジ:12/13 下りやまつば・各停・臨時スジ:12/16 下りWinDIA打ち込み:12/17 上り速達・準速達・はやこまスジ:12/21 上りほくと・やまつば・各停・臨時スジ・WinDIA打ち込み:12/22 全体調整・公開:12/23 修正(盛岡〜秋田間所要時分に車体傾斜適用):2005/2/27 修正(八戸前後の制限速度取扱ミス):2005/5/22 修正(盛岡〜秋田間ダイヤ作成結果を反映、下りはやてダイヤ誤記訂正):2005/10/7 参考資料:○ルート・線路条件 東北及び北海道新幹線関連広報・報道、JR時刻表、Mapion、 JR・私鉄全線各駅停車シリーズ(小学館)、全線全駅鉄道の旅シリーズ(小学館)、 新幹線はもっと速くできる(川島令三、1999年) ○車輌資料 鉄道ジャーナル95年6月号及び96年4月号、98年2月号、etc. 特に 新幹線高速試験電車の製作に ついて(JR東日本、2004年) 高速列車の空気力学的 諸問題(小澤智、2002年) の2編 (以上敬称略) (C)2004-2005 far-away(◆farawagyp.)

|